“探究生命實(shí)相的學(xué)習(xí)”是內(nèi)圣外王的起點(diǎn)

日期:2022-03-14 16:22 源自:職場(chǎng)高效學(xué)習(xí) 作者:shuling

以下文章來源于職場(chǎng)高效學(xué)習(xí) ,作者shuling

1

前陣子聽孔見老師的直播“中華文化人格構(gòu)建”,孔老師對(duì)中華文化人格的發(fā)展脈絡(luò)有很深入的理解,對(duì)中西方不同國(guó)家因?yàn)槲幕烁竦牟町惗鴮?duì)國(guó)家整體競(jìng)爭(zhēng)力的影響,也是頗有研究。

尤其是他在講到屈原、李白、杜甫、陶淵明、蘇東坡等這些人格標(biāo)本的時(shí)候如數(shù)家珍、栩栩如生,頓時(shí)讓這些歷史中的人物和名字變得鮮活起來,親切而生動(dòng),讓人印象深刻。

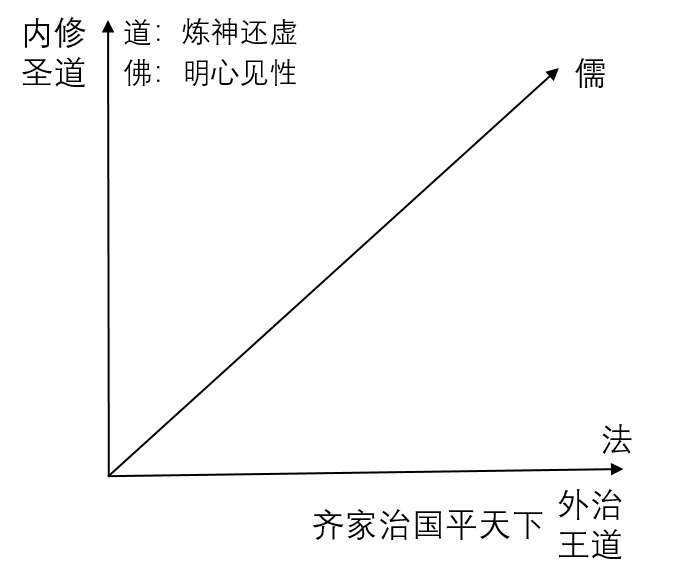

總體來講,中華文化人格的形成最終是儒釋道三家交融互通的綜合影響和呈現(xiàn),經(jīng)歷了漫長(zhǎng)時(shí)間的歷史發(fā)展進(jìn)程。孔老師提供了一個(gè)圖示很有意思。如下圖1所示:

圖1

橫坐標(biāo)示意“外王”的道路,通過“外治”,發(fā)展王道,代表的學(xué)派是法家,杰出的歷史人物包括商鞅、韓非子等。

縱坐標(biāo)示意“內(nèi)圣”之道,通過“內(nèi)修”而呈現(xiàn)“圣道”,所謂圣人之道。其中代表的學(xué)派是道家,講究“煉神還虛”,同時(shí),佛家也被歸入了這個(gè)方向,講究“明心見性”,都是對(duì)個(gè)體生命究竟的探索。

2

中國(guó)文化講究“內(nèi)圣外王”,也是儒家思想的內(nèi)核,內(nèi)修和外治之間需要平衡,內(nèi)圣是外王的基礎(chǔ),“修身齊家治國(guó)平天下”存在次第之分。

只是在發(fā)展的過程中,不同的學(xué)派似乎呈現(xiàn)出了不同的偏重。而儒家似乎是兩者的結(jié)合和兼顧,所以,坐標(biāo)系中的斜線來示意儒家。

如果說內(nèi)圣是外王的基礎(chǔ),修身是齊家治國(guó)平天下的前提。那么,

所謂的“內(nèi)圣”和“修身”如何能夠真正實(shí)現(xiàn)或者一步步地接近呢?這便是每個(gè)人所面臨的“學(xué)習(xí)的命題”。

時(shí)代發(fā)展到今天,隨著科技的進(jìn)步和廣泛應(yīng)用,學(xué)習(xí)這件事情似乎變得前所未有的便利,無論是經(jīng)過歷史檢驗(yàn)的經(jīng)典和圣賢書,還是代表著最新時(shí)代印記的學(xué)習(xí)素材,以及各種豐富的呈現(xiàn)形式,文字、音頻、視頻資料等,以及教育行業(yè)從業(yè)者們想盡各種辦法的努力,以用戶為導(dǎo)向的課程內(nèi)容和形式的持續(xù)研究,等,都極大地降低了學(xué)習(xí)的外在障礙。

那么是不是就意味著今天的我們更容易走上“內(nèi)圣外王”的道路?遺憾的是,學(xué)習(xí)這件事情,外部便利性的增加會(huì)進(jìn)一步加劇內(nèi)在障礙的凸顯。

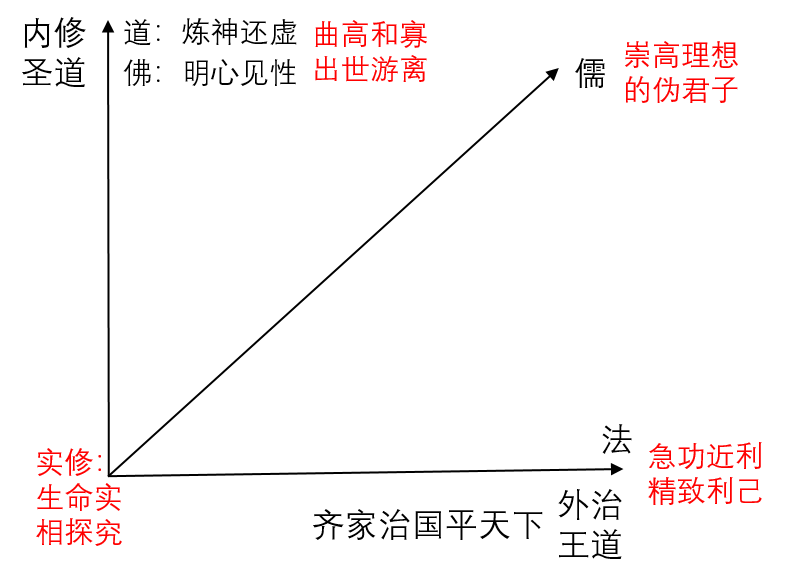

我們結(jié)合學(xué)習(xí)的現(xiàn)狀和障礙把圖1做個(gè)補(bǔ)充,如圖2所示:

圖2

從橫坐標(biāo)的角度看,在當(dāng)今的社會(huì),過度地向外求,

以外部獲取(包括財(cái)富、身份地位、權(quán)力控制等)來定義成功,并不是真正意義上的“王道”,而只會(huì)走向“急功近利”。哪怕是讀了再多的書,獲得再高的學(xué)歷,也多半是個(gè)“精致的利己主義者”。

這樣的人不相信什么“德不配位,必有災(zāi)殃”,而是希望臺(tái)風(fēng)起來的時(shí)候,自己能夠幸運(yùn)地站在風(fēng)口,成敗論英雄,而他們認(rèn)為的成敗主要是指獲取財(cái)富和地位的能力。

沿著縱坐標(biāo)的方向,

如果過于內(nèi)求,只關(guān)注自我身心的相對(duì)健康和舒適,精神清高,也并不是真正意義上的“內(nèi)圣”。這樣的人即便是看起來比較干凈清雅,境界脫俗,也大抵是曲高和寡和出世游離的。

更為可怕的是,原本儒家圣賢們所追求的“內(nèi)圣外王”和“修身齊家治國(guó)平天下”的人生哲學(xué),呈現(xiàn)出“窮則獨(dú)善其身、富則兼濟(jì)天下”的生命氣象。到了今天,對(duì)于許多人而言,變成了僅僅只是大腦認(rèn)知上的理解和學(xué)習(xí),充其量加上心生向往的感受浸泡,知和行更為嚴(yán)重的分離,于是反而促成了更多“舉著理想主義大旗”的偽君子。

談理想的時(shí)候也是真誠的,只是理想的崇高跟自己真實(shí)的身心狀態(tài)之間落差太大,于是就引發(fā)一系列異常的情況。

比如:

一邊講著圣人學(xué)說,一邊對(duì)別人尤其是身邊的人諸多挑剔,心胸狹隘;

一邊倡導(dǎo)著公益愛人,一邊在面臨利益的時(shí)候錙銖必爭(zhēng)、斤斤計(jì)較;

一邊在眾人面前“虛懷若谷”和“德高望重”,一邊在獨(dú)自一人或者身邊人在一起的時(shí)候“疲憊沉重”和“孤獨(dú)冷厲”……

3

如同“內(nèi)圣外王”的邏輯一樣,學(xué)習(xí)本身也是一個(gè)由內(nèi)而外的事情,所有的學(xué)習(xí),都是“我”在學(xué)習(xí),“內(nèi)圣”需要從研究自己開始,

當(dāng)自己成為“圣人”或者接近“圣人”的時(shí)候,也就是說自己的身心狀態(tài)接近圣人的時(shí)候,自然就會(huì)呈現(xiàn)出圣人的思想和言行。

反過來,如果我們對(duì)“我”沒有認(rèn)識(shí)和研究的話,即便是大量閱讀“圣賢書”,研究圣人學(xué)說,照著圣人的言行強(qiáng)制要求自己做到,就會(huì)發(fā)現(xiàn),“大腦認(rèn)知的獲取”跟“自己真實(shí)身心狀態(tài)”之間的距離會(huì)進(jìn)一步加大,內(nèi)外沖突也會(huì)進(jìn)一步加劇,不僅距離“內(nèi)圣”更為遙遠(yuǎn),自己的身心也更加無處安放。

如果說“內(nèi)圣”是“外王”的基礎(chǔ),那么“通過實(shí)修的方式探究生命實(shí)相”則是“內(nèi)圣”的原點(diǎn)和前提。

認(rèn)識(shí)自己當(dāng)下的身心狀態(tài)(包括大腦認(rèn)知和心靈直覺的現(xiàn)狀),在一切事一切時(shí)中體會(huì)自己身心真實(shí)的反應(yīng),在解決問題和承擔(dān)責(zé)任的同時(shí),持續(xù)疏通和凈化自己的身心,便是真正朝著“圣人”的方向在做一步步行為上的努力。

只有行為才能改變狀態(tài),由內(nèi)而外的狀態(tài)改變,才是真正的成長(zhǎng),社會(huì)也需要更多真正的圣人來擔(dān)當(dāng)。

認(rèn)識(shí)自己是學(xué)習(xí)的基礎(chǔ),由內(nèi)而外的成長(zhǎng)是最高效率的學(xué)習(xí)。